2023年度 第4回

2023年10月7日(土)14:00-16:00

シリーズ「次世代教育への道をひらく: 高等教育の変容を考える」

生成AIがもたらす高等教育へのインパクト:大学生の利用実態調査から見えるもの

全国の学部生4千人を対象にした大森不二雄・東北大学教授(高等教育論)らによる調査(2023年5月24日~6月2日)で、「チャットGPTを使ったことがある」学生は全体の32.4%、リポートなどの提出物に使ったことがある学生は14.0%であった。ここで、驚くことに「チャットGPTの回答が正しいか確認し、必要に応じて修正した」と回答した学生が91.8%、「チャットGPTの回答を書き換えたり書き足したりして自分のアイデアを生かした」が85.3%と非常に高かった。生成AIは「学生の言語能力と思考力を鍛えられるツールとしての視点が最重要」と指摘されている大森不二雄教授に高等教育へのインパクトをお話しいただく。

https://www.jmooc.jp/workshop20231007/

登壇者:

大森不二雄(東北大学 高度教養教育・学生支援機構・教授)講演資料(PDF)

ファシリテータ:

重田 勝介(JMOOC・理事、北海道大学 情報基盤センター・教授)

このワークショップを初めから観る

2023年度 第3回

2023年9月14日(木)14:00-16:00

シリーズ「次世代教育への道をひらく: 高等教育の変容を考える」

マイクロクレデンシャルがもたらす高等教育へのインパクト

デジタル化による産業構造や技術の急速な進展を背景に、特定の分野を学び、その学修成果を証明するマイクロクレデンシャルが注目を集め、世界各国で取り組みが急速に進んでいる。これまで当たり前とされていた一つの大学で学んで卒業する考え方から、場所を問わず多様な機関で学び続けるモデルが想定されている。これからの展開を予測しながら大学教育のさらなる発展を探る機会としたい。

https://www.jmooc.jp/workshop20230914/

登壇者:

富田 英司(愛媛大学 教育学部/地域レジリエンス学環・准教授)講演資料(PDF)

井上 雅裕(慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科・特任教授)講演資料(PDF)

ファシリテータ:

重田 勝介(JMOOC・理事、北海道大学 情報基盤センター・教授)

このワークショップを初めから観る

2023年度 第2回

2023年6月3日(土)14:00-16:00

シリーズ「次世代教育への道をひらく: 高等教育の変容を考える」

世界の中堅大学はどこに向かっているか? ~私立大学の未来を探る~

私たちは日本の未来を創る教育に貢献できる好位置にいます。なぜなら、JMOOCには教育にかかわる多くの大学・団体・企業が参集しているからです。

私たちの未来は私たちが創るという志をもって、日本の未来を創る次世代教育への道をひらくために、私たちに何ができるかを探究するためのワークショップをシリーズで開催することにしました。

今回は、明治大学学長である大六野耕作氏にご登場いただきます。大六野学長から世界の中堅大学がどこに向かっているかをお伺いし、私立大学の未来を探っていきます。

https://www.jmooc.jp/workshop20230603/

講師:大六野耕作(明治大学・学長)

ファシリテータ:重田 勝介(JMOOC・理事、北海道大学情報基盤センター・教授)

このワークショップを初めから観る

2023年度 第1回

2023年4月1日(土)14:00-16:30

シリーズ「次世代教育への道をひらく: 高等教育の変容を考える」

大学は社会人のリベラルアーツに貢献できるか? ~大衆教育の社会的機能を探る~

私たちは日本の未来を創る教育に貢献できる好位置にいます。なぜなら、JMOOCには教育にかかわる多くの大学・団体・企業が参集しているからです。私たちの未来は私たちが創るという志をもって、日本の未来を創る次世代教育への道をひらくために、私たちに何ができるかを探究するためのワークショップをシリーズで開催することにしました。

今回は、田中優子氏(法政大学名誉教授・前総長)ならびに土屋恵一郎氏(明治大学名誉教授・前学長)にご登場いただきます。ファシリテーションには齊藤剛氏(PwCあらた有限責任監査法人・パートナー)をお迎えして、民間企業の社会人に求められはじめたリベラルアーツの風に、大衆教育の帆を大学は張ることができるかを話題に取り上げます。

https://www.jmooc.jp/workshop20230401/

講師:田中優子(法政大学・教授・前総長)

講師:土屋恵一郎(明治大学・名誉教授・前学長)

ファシリテータ:齊藤 剛(PwC あらた有限責任監査法人・パートナー)

このワークショップを初めから観る

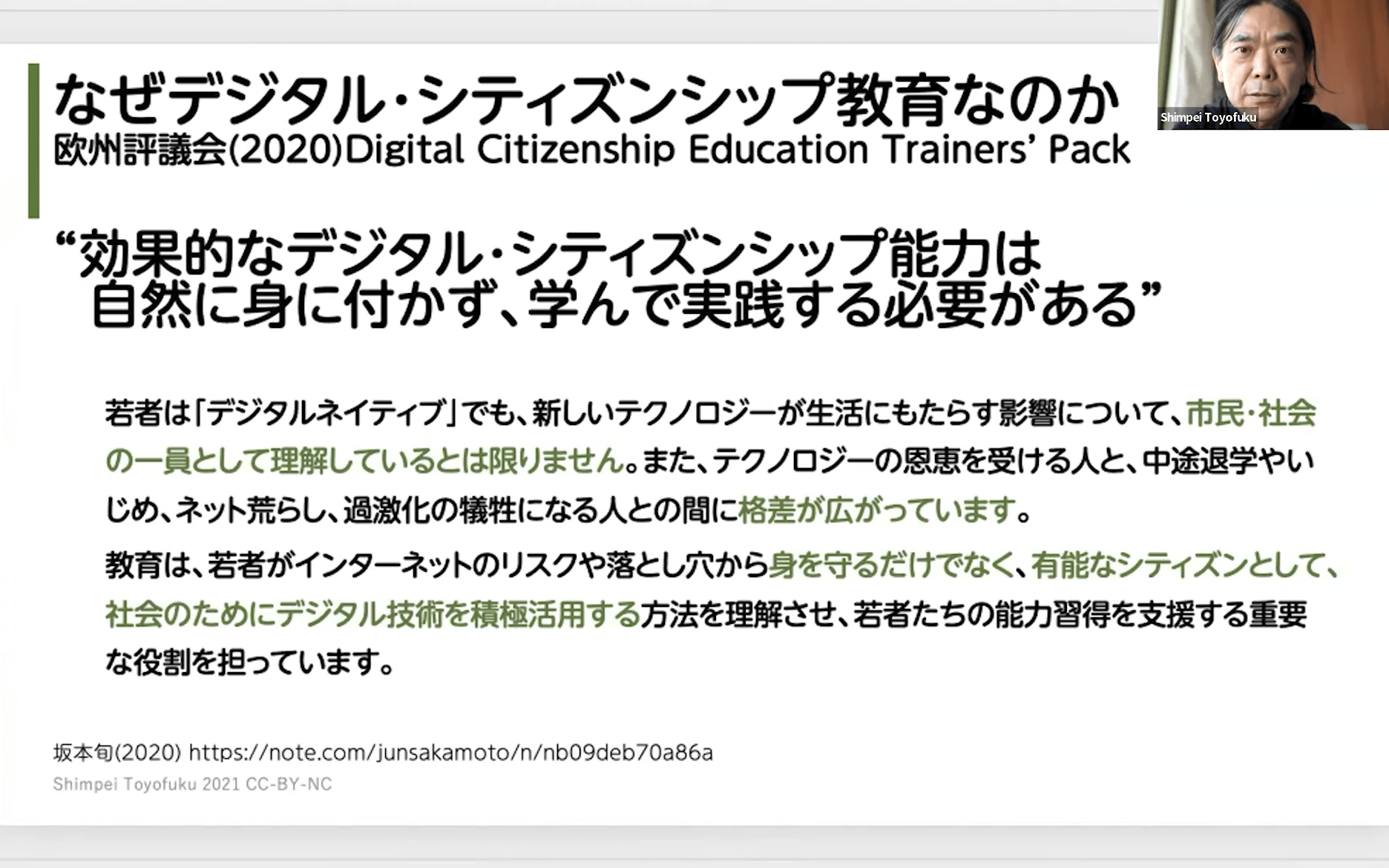

2022年度第4回

2022年10月24日(月) 15:00-17:00

シリーズ「次世代教育への道をひらく: 高等教育の変容を考える」

デジタル・シティズンシップ教育の現状から見通す高等教育と生涯教育の今後

私たちは日本の未来を創る教育に貢献できる好位置にいます。

なぜなら、JMOOCには教育にかかわる多くの大学・団体・企業が参集しているからです。

私たちの未来は私たちが創るという志をもって、日本の未来を創る次世代教育への道をひらくために、私たちに何ができるかを探究するためのワークショップをシリーズで開催することにしました。

今回は、豊福晋平(国際大学GLOCOM准教授)にご登場いただき、デジタル・シティズンシップ教育の現状から見通す高等教育と生涯教育の今後を話し合いましょう。

https://www.jmooc.jp/workshop20221024/

このワークショップを初めから観る

2022年度第6回

2023年1月25日(水) 15:00-17:00

シリーズ「次世代教育への道をひらく: 高等教育の変容を考える」

オープンエデュケーションは終わったのか? ~MOOCの新たな役割を探る~

私たちは日本の未来を創る教育に貢献できる好位置にいます。

なぜなら、JMOOCには教育にかかわる多くの大学・団体・企業が参集しているからです。

私たちの未来は私たちが創るという志をもって、日本の未来を創る次世代教育への道をひらくために、私たちに何ができるかを探究するためのワークショップをシリーズで開催することにしました。

今回は、飯吉透(京都大学学術情報メディアセンター)教授にご登場いただき、オープンエデュケーションの現状から見通す高等教育とMOOC (Massive Open Online Courses)の新たな役割を探っていきましょう。

https://www.jmooc.jp/workshop20230125/

講師:飯吉 透(京都大学学術情報メディアセンター・教授)

ファシリテータ:重田 勝介(JMOOC・理事、北海道大学情報基盤センター・准教授)

このワークショップを初めから観る

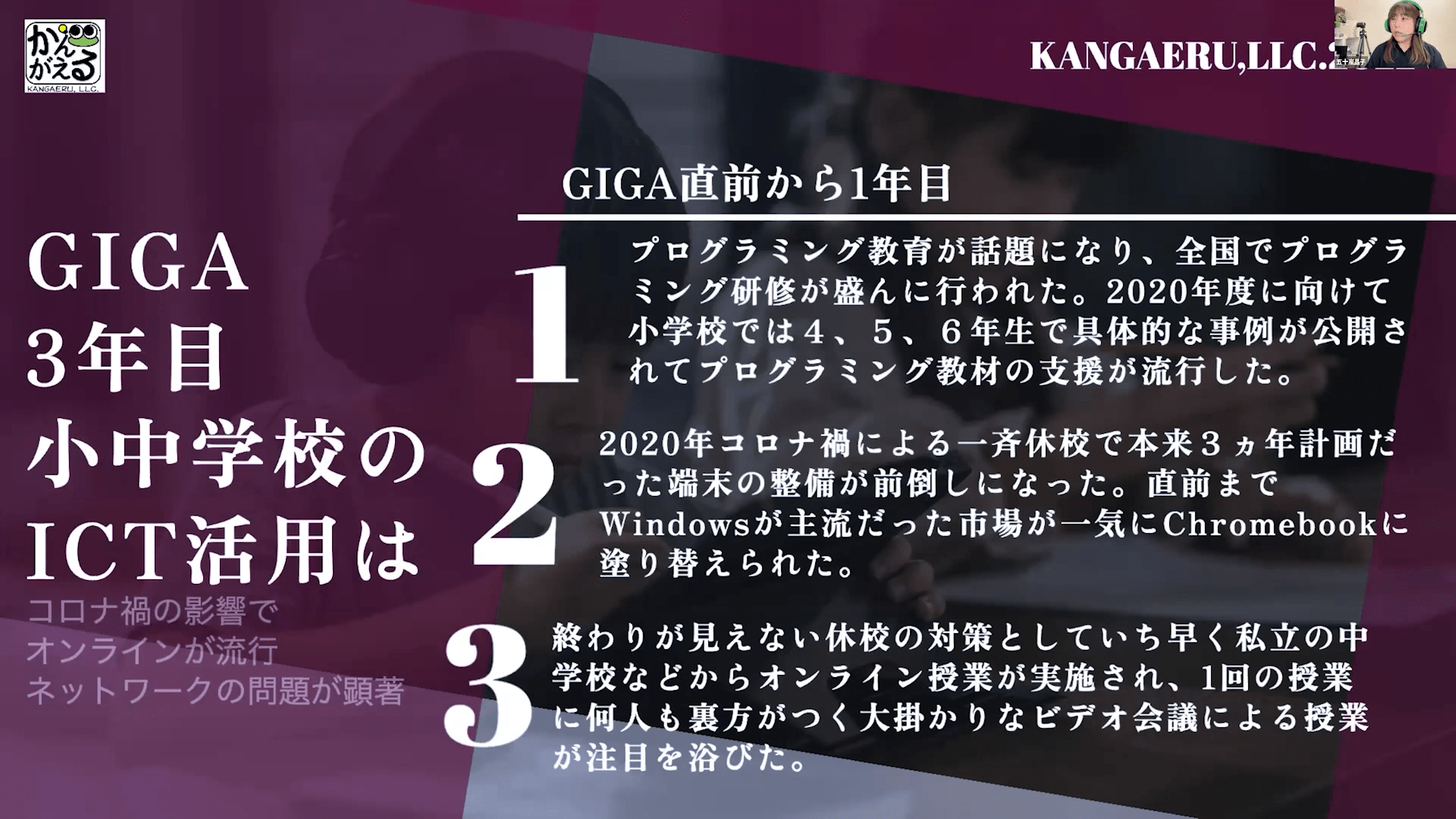

2022年度第5回

2022年11月27日(日) 15:00-17:00

シリーズ「次世代教育への道をひらく: 高等教育の変容を考える」

ICT支援員からみたGIGAスクールの現実と学校教育の変容の兆し

GIGAスクールが学校教育に与えた衝撃は、初中等の教育現場と学校教育そのものにどんな影響をもたらしているのか。学校教育の現場を第三者の目で捉えているICT支援員の立場から、そのリアルな現状をお伺いし、学校教育の変容の兆しを明らかにし、今後の展望を議論したい。

https://www.jmooc.jp/workshop20221127/

講演:五十嵐晶子(合同会社かんがえる・代表CEO)

指定討論者:炭村紀子(タディスマイル・代表)

このワークショップを初めから観る

2022年度第3回

2022年8月29日(月) 15:00-17:00

大学教育をリフレクションする:アウトカムと評価

教育実践者としての私たちは、教育の実践から「学ぶ」ことができているでしょうか。

「学ぶ」ためにはリフレクションが欠かせません。効果的なリフレクションは、焦点を絞って観察すること、その変化を見つけ意味を解釈する必要があります。

そこで今回は、教育のアウトカムに焦点を当て、どう評価するかという問題を議論します。

https://www.jmooc.jp/workshop2020-3/

講師:松居 辰則(早稲田大学人間科学学術院教授、学習分析学会理事長)

このワークショップを初めから観る

2022年度第2回

2022年7月24日(日) 15:00-17:00

SDGsのオープン教育リソースを組み込んでキャリア教育の授業をつくる

キャリア教育のなかにSDGsを統合する講座を構築するワークショップです。

SDGsは魅力的なテーマですが、単一テーマの講座として構築できる機会はあまりありません。すでに私たち教員が担当している講座のなかでSDGsを生かすことができればより魅力的な教育にできるでしょう。そんな試みをキャリア教育の中で実践することを目指すワークショップです。

ここで利用するSDGs素材は、JMOOCオンライン・リベラルアーツWGが日本ESD学会と連携して制作したSDGs講座のオープン教育リソースを用います。

https://www.jmooc.jp/workshop20220724/

講演1講師:鈴木 賞子(成蹊大学 経営学部)

講演2講師:齊尾 恭子(明治大学 サービス創新研究所)

このワークショップを初めから観る

2022年度第1回

2022年5月14日(土) 15:00-16:30

リフレクションがなければ学習じゃない

リフレクションのないところにはたして学習が起きているといえるのでしょうか?

個人であれ組織であれ学習が自律的に進んでいくさまを思い浮かべると、学習主体は望ましい方向に変容していくであろうことが期待されます。この自律的な変容が望ましい方向に向かっていくためには、定点観測しつつその変化を振り返り続ける必要があります。これはリフレクションの機能です。

このワークショップでは、学習という活動をリフレクションの観点から見直します。今回は、個人と組織のそれぞれの実践について、リフレクションが誘発する学習の効力をご報告いただきます。

https://www.jmooc.jp/workshop20220514/

講演1講師:高松 邦彦(東京工業大学・マネジメント教授)

講演2講師:赤塚 祐哉(早稲田大学本庄高等学院・教諭)

このワークショップを初めから観る